Ikonen, Madonnen und Bilderstreit in Apulien

Madonnen verkörpern Unschuld und Trost. In der christlichen Kunst Europas wurde die Jungfrau Maria oder weiblichen Heiligen eine spirituelle Macht zugeschrieben, die die weltliche Macht männlicher Heiliger übertraf.

"Die Katholiken malen Madonnen, um sich zu trösten", schreibt Navid Kermani in seinem Buch "Ungläubiges Staunen". Sie malen Bilder eines makellosen Gesichts, rein von Erfahrung. Während die katholische Kirche das Leiden und das Abstoßende oft regelrecht zelebriere, halte sie sich Maria rein, weil es ohne Trost nicht geht - so Kermani. Peter Brown dagegen meint es war einfach die Sehnsucht nach einem menschlichen Gesicht, die zur Verehrung von Heiligenbildern führte. Madonnen findet man in Apulien an jeder Straßenecke, in den Geschäften und Supermärkten oder in Kathedralen und Höhlenkirchen. Aber auch im italienischen Kino spielen Heilige oder Madonnen noch eine wichtige Rolle. Die TV - Serie "Ein Wunder" erzählt beispielsweise von einer Marienstatue, die unaufhörlich Blut weint und das Leben der Menschen verändert ( bis 31.7.2025 in der ARTE Mediathek).

Madonnen

Feste zu Ehren der Madonna in Apulien

Einige Feste in Apulien sind Madonnen gewidmet, wie zum Beispiel die Festa della Madonna Addolorata in Mola di Bari . Auf diesem Fest kam ich mit einer Frau ins Gespräch, die vor 30 Jahren nach Brooklyn, New York, ausgewandert ist und wegendes Festes nach Mola angereist ist, obwohl das Fest in kleinerem Maßstab auch von den Italienern in New York gefeiert wird. Weitere Feste in Apulien, die der Madonna geweiht sind ( unvollständige Liste ).

-Madonna della Coltura ( Ende Mai, Parabita)

-Madonna SS. Anunziata ( 27. Mai, Carlantino)

-Madonna del Carmine ( 16. Juli, Trani)

-Madonna di Sovereto (August, Terlizzi)

-Madonna della Madia (14. August, Monopoli)

-Festa di Santa Maria di Leuca (15. August, Maria di Leuca)

Feiertage in Italien zu Ehren von Maria sind der 15. August (Mariä Himmelfahrt/ferragosto) und der 8. Dezember (Unbefleckte Empfängnis).

Fest der Madonna der Märtyrer in Molfetta mit Meeresprozession

Der Kult der Madonna der Märtyrer hat seine Wurzeln im 12. Jahrhundert, als die Ikone der Jungfrau Maria in Molfetta ankam, das bereits für das Kommen und Gehen der Pilger ins Heilige Land

bekannt war. Innerhalb weniger Jahrzehnte wuchs die Bedeutung der Ikone der Jungfrau Maria so stark an, dass der Bau einer Basilika zur Aufbewahrung des Heiligen Bildes notwendig wurde. Die

Basilika steht neben dem alten Kreuzritterhospital, das die Ikone lange Zeit bewachte und ihr den Namen „Madonna der Märtyrer“ gab.

Die Geschichte, die mit dem Kult der Ikone einhergeht, wird durch eine Reihe von Ritualen nachgezeichnet, die am Morgen mit einer feierlichen Messe beginnen und am Nachmittag mit dem Transport

der Madonnenstatue durch Matrosen fortgesetzt werden. Die Statue verlässt die Basilika und wird auf einem Fischerboot platziert, das von zwei weiteren Booten flankiert.

Jesus hängt in Apulien selten am Kreuz, sondern liegt aufgebahrt in Glassärgen und auf Altären vor den Gläubigen oder erscheint als Lichtfigur oft mit ausgebreiteten Armen. Andere Heilige verkörpern Schutz – man denke daran, dass fast jeder Ort in Apulien einen Schutzheiligen hat, der alljährlich tage oder wochenlang gefeiert wird ( das berühmteste ist das Patronatsfest in Apulien ist das -> Fest von San Trifone). Warum die Darstellungen von Heiligen tatsächlich eher zu Herzen gehen als einschüchtern oder uns das Fürchten lehren, dazu ein Ausflug in die Geschichte und das byzantinische Erbe Apuliens...

Ikonen: neue Gewohnheiten des Herzens

Im 6. Jahrhunderte bildeten sich im oströmischen Reich (Byzanz) Gruppen frommer Laien, die ihre Verehrung kleinen Schreinen widmeten. Während lateinische Christen versuchten durch Bußübungen Gottes Gnade zu erlangen, neigten die Christen der Ostkirche mehr zur Verehrung Heiliger. Diese Heiligen wurden auf kleine transportable Tafeln gemalt, wie man bereits vorher die Bilder geliebter Verwandter, Helden oder Wohltäter gemalt hatte und zum Andenken bei sich trug. Bis dahin hatten Bilder von Christus, Maria und anderen Heiligen zwar von den Wänden der Kirchen auf die Gläubigen herabgeblickt, waren der privaten Andacht aber unzugänglich.

Die neuen Bilder schufen neue Gewohnheiten des Herzens. Sie wurden häufig verschleiert, um auf ihr Mysterium hinzuweisen, sie verlangten nach Verbeugung und dem sogenannten „Kuss des Vertrauens“, man verbrannte Weihrauch vor ihnen und stellte Kerzen auf. Anders als die großen Mosaike in den Kirchen sollten sie die Herzen der Gläubigen rühren und die tätige Einbildung herausfordern. Ikonen waren „Präsenzen“, denen die oft zudringlich wirkende Körperlichkeit von Statuen oder die scharf umrissenen Formen wirklicher Menschen fehlte. Das Auge des Betrachters musste sich in der Andacht bemühen, die Figur aus der Bildfläche hervortreten zu lassen. Es war die Sehnsucht nach einem menschlichen Gesicht, die zur Verehrung von Heiligenbildern führte.

Ikonoklasten gegen Ikonodulen: Der Bilderstreit

692 entscheid das Konzil von Trullo auch das Kreuz sei ein Bild und dürfe nur in Augenhöhe aufgehängt werden. Im 8. Jahrhundert entbrannte dann der sogenannte Bilderstreit. Kaiser Leo III. soll 726 den Streit entfacht haben, der über 110 Jahre andauern sollte. Das byzantinische Reich sah sich von den Arabern bedroht und gelangte zu dem Entschluss, dass der christliche Glaube im ganzen Reich durch eine Vereinheitlichung des christlichen Kultes gestärkt werden müsse. Die Ikonoklasten ( Bildergegner) beriefen sich vor allem auf die 10 Gebote, in denen Gott die Verehrung von Bildern verboten hatte. Einzig das Kreuz sollte als Symbol der Verehrung sein. Die Ikonodulen ( Bilderverehrer) hielten an der Verehrung der Bilder fest und konnten sich schließlich durchsetzen.

Während des Bilderstreits flüchteten viele byzantinische Mönche in die Höhlen von Apulien, wo sie eine wahre Untergrundzivilisation mit Wohnungen und Höhlenkirchen bildeten. Viele dieser bemalten Kirchen sind noch heute in Apulien zu besichtigen.

-> mehr über die Höhlenkirchen von Apulien

Während der Reformation gelangte die Verehrung von Bildern wieder in die Kritik, weshalb man seit dem reformatorischen Bildersturm bis heute in protestantischen Kirchen kaum bildliche Darstellungen von Heiligen findet. Unter Bismarck wurde in Deutschland übrigens die Frage diskutiert, ob der Katholizismus überhaupt zu Deutschland gehöre. In konservativ-protestantischen Kreisen nannte man Katholiken „Ultramontanen“, die von „jenseits der Berge“, also von Rom aus, gelenkt würden. Bismarck nannte sie schlicht und einfach „Reichsfeinde“.

Die Pietà

Das Bild der Pietà ( Mitleid) entsprang spirituellen Entwicklungen des Mittelalters. Die Gläubigen sollten sich vorstellten, an Ereignissen der Heilsgeschichte teilzunehmen und mitzuleiden.

Die Informationen zu Ikonen und Bilderstreit stammen aus dem Buch: "Die Entstehung des christlichen Europa" von Peter Brown.

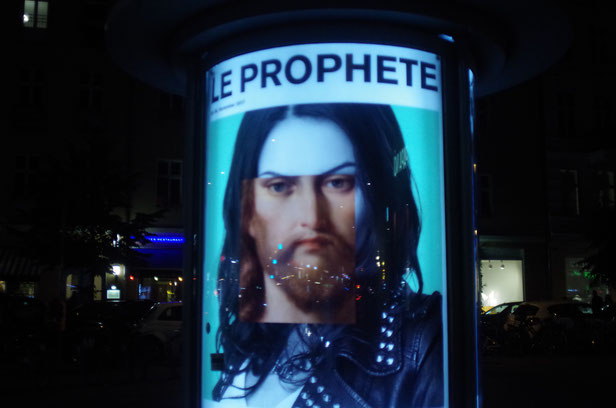

Mit dem Begriff der Ikone ist bis heute eine kultische Verehrung verbunden, die allerdings nicht religiös sein muss.

Ikonen der (Post)moderne